「麻雀の役を覚えるのが大変…」「でも、もっと高い点数でアガってみたい!」――そんな風に感じている麻雀初心者の方に、ぜひマスターしてほしいのが「三暗刻(サンアンコウ)」です。三暗刻は、同じ牌を3枚ずつ集める「刻子(コーツ)」を作る楽しさと、比較的手軽に高得点を狙える達成感を味わえる、非常に魅力的な役です。対子(トイツ)だらけの配牌から、じっくりと暗刻を育て上げ、リーチをかけた時のツモの瞬間は、麻雀の醍醐味そのもの。

この記事では、三暗刻の基本的な成立条件から、他の役との強力な組み合わせ、そして実戦で役立つ覚え方まで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。これを読めば、あなたも次の対局から自信を持って三暗刻を狙えるようになるでしょう。

麻雀役「三暗刻」の基本:定義と成立条件を理解しよう

三暗刻とは?役の基本形と点数

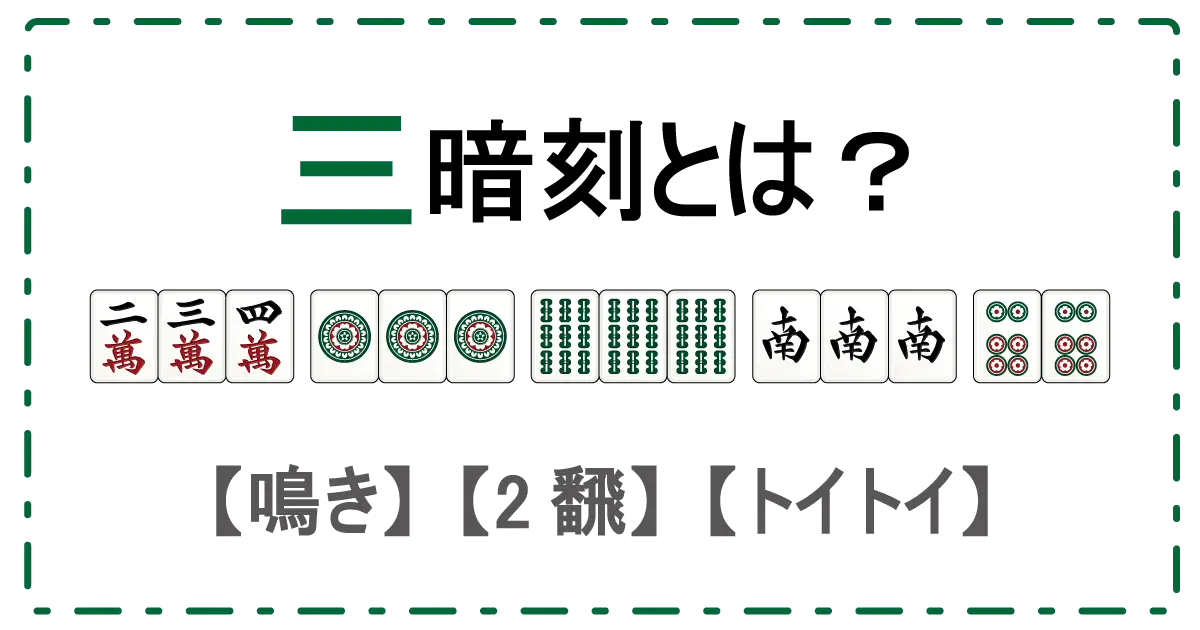

三暗刻(サンアンコウ)とは、その名の通り「暗刻(アンコウ)を3つ作ってアガる」役です。 この役の翻数(役の価値)は【2飜】です。リーチやドラなど、他の役と組み合わせることで点数が大きく伸びるのが特徴で、麻雀の得点力を上げる上で欠かせない役の一つです。

- 点数の目安(三暗刻のみの場合)

- 子のアガリ:2,600点~

- 親のアガリ:3,900点~

- ※符計算によって点数は変動します。

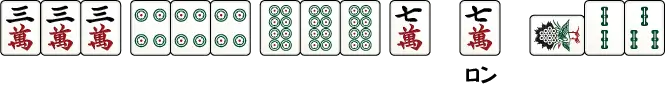

上記の点数の目安はかなり安く見積もった場合の点数となります。例えば以下のような手牌。

このような場合、40符2飜で子の場合「2,600点」親の場合、「3,900点」となります。

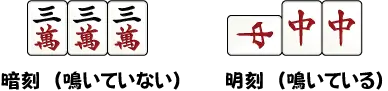

「暗刻」と「刻子」の違いを初心者向けに解説

三暗刻を理解する上で最も重要なのが、「暗刻」と「刻子」の違いです。

- 刻子(コーツ) 同じ牌を3枚集めたグループ(メンツ)のこと全般を指します。

- 暗刻(アンコウ) 刻子のうち、【鳴き】(ポン)をせずに、全て自力で手牌の中に揃えた刻子のことです。

- 明刻(ミンコウ) 相手の捨て牌を「ポン」して作った刻子のことです。

つまり、刻子は「暗刻」「明刻」の両方を指す言葉で、三暗刻はその名の通り、「自力で揃えた3枚組(暗刻)を3セット作る役」と覚えてください。

三暗刻の成立条件:暗刻の数とロン・ツモの関係

三暗刻の成立条件は非常にシンプルです。

手牌の中に「暗刻」が3つあること。

残りの2つのパーツ(1メンツと1雀頭)には、順子(シュンツ)や、ポンをした明刻が含まれていても構いません。

ここで一つ重要なポイントが、アガリ方と暗刻の数え方です。 ツモアガリの場合、アガリ牌で作った刻子も「暗刻」として数えられます。 一方、ロンアガリの場合、ロンした牌で作った刻子は「明刻」扱いになります。この違いは後ほど詳しく解説します。

三暗刻の作り方:効率的な狙い方と手順

捨て牌から三暗刻を狙うコツ

配牌で同じ牌が2枚ある「対子(トイツ)」が3〜4組あれば、三暗刻を狙うチャンスです。 序盤に他のプレイヤーが捨てた牌が、自分の持っている対子と同じ牌だった場合、その牌はまだ山に残っている可能性が高く、暗刻にしやすいと言えます。

役牌やドラを絡めて三暗刻を狙う戦術

ただ三暗刻を狙うだけでなく、役牌やドラを絡めることで点数を飛躍的に高めることができます。

- 役牌を狙う:役牌(白・發・中・場風牌・自風牌)の対子があれば、積極的に暗刻を狙いましょう。「三暗刻(【2飜】)+役牌(1飜)」で、簡単に3飜にすることができます。

- ドラを狙う:ドラの牌が対子になっている場合も大チャンスです。「三暗刻(【2飜】)+ドラ3」となれば、満貫(8,000点)も見えてきます。

三暗刻を狙う上での注意点とリスク

- 待ちが悪くなりやすい:刻子を狙う性質上、待ちの形が1種類しかない「単騎待ち」や、特定の2牌でしかアガれない「シャンポン待ち」になりやすいです。

- 守備力が低下する:手牌が刻子で固定されると、他のプレイヤーのリーチに対して安全な牌を捨てにくくなります。

- スピードが遅くなる:ポンをせずに自力で集めるため、他の役に比べてアガリまでのスピードが遅くなる傾向があります。

三暗刻を確実に覚えるための方法

三暗刻の簡単な覚え方と語呂合わせ

三暗刻は「暗刻が3つ」という名前そのものなので、特別な語呂合わせは必要ありません。「サン(3)アンコ(暗刻)」と、そのまま覚えてしまうのが一番簡単です。 「同じ牌の団子が3つ」と、形で覚えるのも良いでしょう。

具体的な牌姿で三暗刻の形をチェック

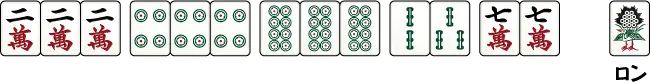

【パターン1】暗刻3つ+順子1つ+雀頭1つ

順子が入っていますが、暗刻が3つあるので、三暗刻が成立します。50符2飜の手牌で、親なら4,800点・子なら3,200点となります。

【パターン2】暗刻3つ+明刻1つ+雀頭1つ

ポンをした明刻があっても、他に暗刻が3つあれば三暗刻は成立します。この形は後述する【トイトイ】とも複合するため、40符4飜の手牌となり、親なら満貫12,000点・子なら8,000点となります。

練習問題で三暗刻の理解度を深めよう

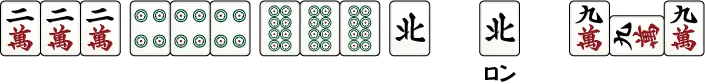

Q1. この手牌は三暗刻ですか? (+)をクリックで回答表示

A.いいえ。暗刻が2つと明刻が2つなので、三暗刻にはなりません。(この場合は対々和のみが成立します)

Q2. この手牌は三暗刻ですか? (+)をクリックで回答表示

A.いいえ。成立しません。この手牌はタンヤオのみ40符1飜の手で、親でも2,000点と非常にもったいない手牌です。後述で詳しく解説しますが、ロンで作った刻子は暗刻ではなく明刻扱いとなるため、上記の手牌では暗刻は2つとなります。

三暗刻に関するよくある疑問を解決!

三暗刻は「ロン」でも成立する?

はい、ロンでも成立します。 ただし、重要なルールがあります。それは「ロンした牌で完成した刻子は、暗刻ではなく明刻として扱う」という点です。

例えば以下のようなあがり

このように、すでに3つの暗刻が確定している状態で、![]() がでればロンでも三暗刻が成立します。ですが先ほどの練習問題の形の場合、

がでればロンでも三暗刻が成立します。ですが先ほどの練習問題の形の場合、

シャンポン待ちのロンあがりは暗刻ではなく明刻扱いとなるため、三暗刻は成立しません。ただし、シャンポン待ちであってもツモであがると暗刻扱いとなるため、三暗刻が成立します。

これは、上位役の役満・四暗刻でもよくある麻雀初心者の勘違いで、四暗刻と思っていたのが、実は「三暗刻・対々和」なんてことは稀にあるお話です。(シャンポン待ちの場合)ツモは暗刻扱いですが、ロンは明子扱いになることを覚えておきましょう。

三暗刻と ローカル役 三連刻の違いとは?

- 三暗刻:暗刻が3つあれば成立する【2飜】役。数字の連続性は問わない。メジャーな役。

- 三連刻(サンレンコウ):「②②②, ③③③, ④④④」のように、同じ色で連続した数字の刻子を3つ作る役。2飜役ですが、ローカル役(採用されない場合が多い)です。

三連刻の具体的な牌姿の例は以下の通りです。

「三連刻は同種の牌で連続した刻子を作る」ことが条件です。つまり暗刻・明刻は問いません。そのため、シャンポンのロンあがりでも、ポンやカンの鳴きが入っていても成立します。もちろん喰い下りもありません。

逆に、暗刻3つで三連刻ができていれば、「三暗刻+三連刻」で4飜以上が確定します。これら二つの役は全く別の役なので、混同しないようにしましょう。

三暗刻と複合しやすい役の組み合わせ

- 対々和(【トイトイ】):4つのメンツが全て刻子(暗刻・明刻を問わない)で成立する【2飜】役です。三暗刻と【トイトイ】は非常に相性が良く、複合すると「三暗刻・対々和」で合計4飜となり、一気に満貫クラスの高打点になります。

- 役牌:役牌の暗刻は、それだけで1飜追加されます。非常に強力な組み合わせです。

- リーチ・ツモ:メンゼンでテンパイしてリーチをかければ、リーチ(1飜)と門前清自摸和(1飜)が加わる可能性があります。これにドラも加われば、跳満や倍満も期待できます。

まとめ:三暗刻をマスターして麻雀上達の第一歩へ

三暗刻を狙う楽しさと麻雀の奥深さ

三暗刻は、ただの【2飜】役というだけでなく、対子から刻子へと手牌を育てていく過程や、最後の1枚を自力で引き寄せた時の達成感が格別です。この役を狙えるようになると、麻雀がさらに奥深く、面白くなることは間違いありません。

三暗刻を使いこなすための練習法

まずは、オンラインゲームや麻雀アプリで、配牌に対子が多い時に意識して三暗刻を狙ってみるのがおすすめです。成功体験を重ねることで、自然と狙うべき手牌やタイミングが身についていきます。

役を覚えて麻雀をもっと楽しもう!

三暗刻のような少し複雑な役を覚えることは、麻雀の戦略性を格段に引き上げ、あなたを初心者から一歩上のステージへと導いてくれます。様々な役を覚え、状況に応じて使いこなし、麻雀の奥深い世界をさらに楽しんでいきましょう!

コメント