結論:一気通貫は鳴いてもOK!ただし注意点あり

「一気通貫(イッツー)を狙いたいけど、鳴いてもいいの?」

麻雀を楽しむ多くの人が一度は抱くこの疑問。結論から言うと、一気通貫は鳴いて作っても成立する役です。

ただし、鳴くことにはメリットだけでなく、点数が下がるなどのデメリットも存在します。状況に応じて最善の選択をすることが、勝利への鍵となります。

この記事でわかる一気通貫のすべて

この記事では、一気通貫に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。

- 一気通貫の基本的な成立条件

- 鳴くメリット・デメリットと状況別の判断基準

- 実践的な作り方と狙い方のコツ

- 出現確率や詳しい点数計算

- さらなる高打点を生む、相性の良い役

この記事を読み終える頃には、あなたは一気通貫を自在に操るための知識をすべて手に入れているでしょう。

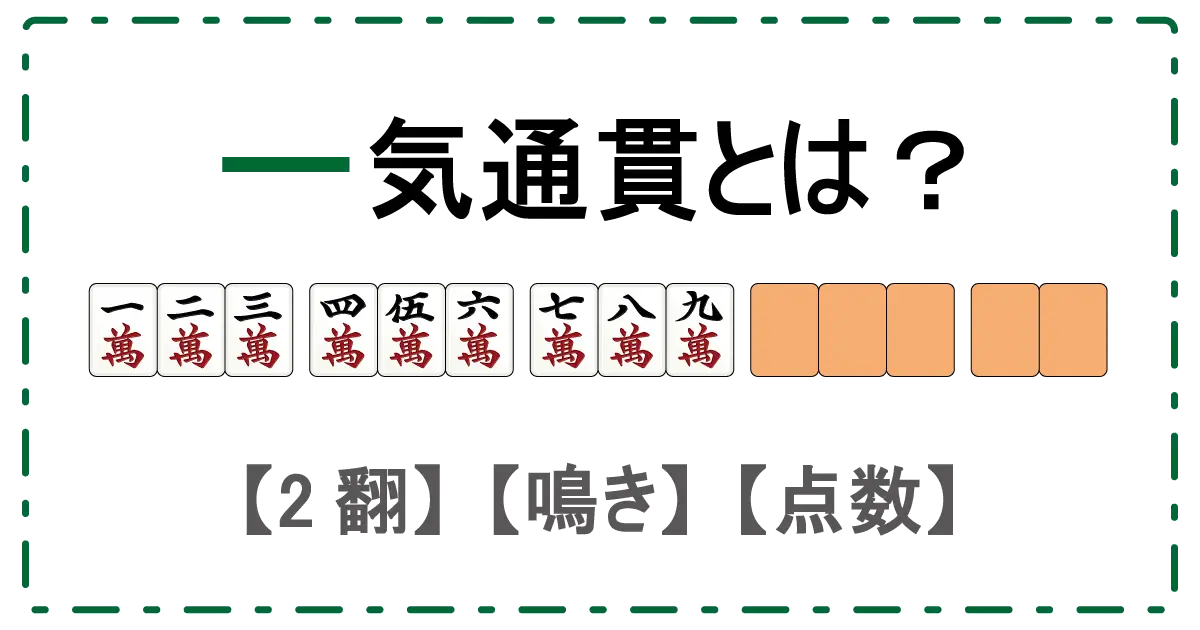

まずは基本から!一気通貫(イッツー)とはどんな役?

1から9までの同色牌を揃える美しい手役

一気通貫とは、萬子(マンズ)・筒子(ピンズ)・索子(ソウズ)のいずれか一種類で、「1・2・3」「4・5・6」「7・8・9」の3つのシュンツ(順子)を揃えることで成立する役です。

その見た目の美しさから、麻雀ファンに人気の高い役の一つです。略して「イッツー」という言い換えで呼ばれることがほとんどです。また、海外でも麻雀は人気があり、英語圏では「Straight(ストレート)」と呼ばれることもあります。

一気通貫の成立条件と基本的な形

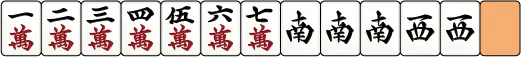

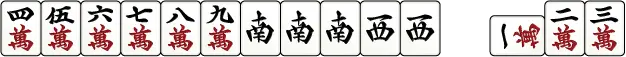

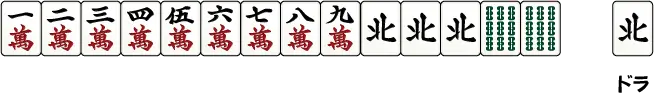

【成立する手牌の例】

- 萬子の場合:

- 筒子の場合:

- 索子の場合:

この形(3つの面子)が手牌の中にあれば、残りの牌がどのような形(雀頭や他の面子)であっても成立します。

【本題】一気通貫を鳴くメリットとデメリットを徹底比較

一気通貫を鳴くかどうかは、その局の勝敗を左右する重要な判断です。メリットとデメリットを明確に理解し、戦略の幅を広げましょう。

メリット:アガリやすさが格段にアップする

最大のメリットは、アガリまでのスピードが上がることです。自力ですべての牌を集める(メンゼン)よりも、他家が捨てた牌を利用(鳴き)することで、当然ですがテンパイする確率が格段に高まります。

デメリット:点数が下がる「食い下がり」に注意!

一方、最大のデメリットは点数が下がることです。一気通貫はメンゼンで揃えれば2飜役ですが、一度でも鳴いてしまうと1飜役に下がってしまいます。これを「食い下がり」と呼びます。

鳴くべき?メンゼン?状況別の判断基準を解説

では、どのような時に鳴くべきなのでしょうか。その判断は、ビジネスにおける意思決定に似ています。スピードを重視して外部の力を借りるか、品質を重視して内部でじっくり作り上げるか、という選択です。

- どうしてもアガりたい局(オーラスで逆転したいなど)

- 他に高い役が絡んでいない場合

- 必要な牌がなかなか来ず、このままではアガれそうにない時

- 手牌にドラが多い、または他の役も狙え、高得点が見込める時

- まだ序盤で、じっくり手作りをする時間がある場合

- リーチをかけて相手にプレッシャーを与えたい時

局の状況、自分の持ち点、相手の動向を総合的に見て判断することが重要です。

実践で使える!一気通貫の作り方と狙い方のコツ

配牌から一気通貫を意識する3つのポイント

- 同じ種類の数牌が多い: 配牌時に同じ色の数牌が7〜8枚以上あれば、一気通貫のチャンスです。

- 真ん中の牌が揃っている: 特に「4・5・6」の周辺牌が多いと、両側のシュンツに発展させやすくなります。

- 孤立した「1」や「9」は残す: 序盤に不要に見えても、一気通貫を狙う上では重要なパーツになるため、安易に捨てないようにしましょう。

覚えておきたいテンパイ形と有利な待ちのパターン

一気通貫はテンパイした時の待ちの形が重要です。例えば…

このような手牌で、![]() を引けば

を引けば ![]() ・

・![]() ・

・![]() 3面待ちとなりますが、

3面待ちとなりますが、![]() を引くと、

を引くと、![]() のカンチャン待ちになります。よりアガリやすい広い待ちになるように手を進めるのがコツです。

のカンチャン待ちになります。よりアガリやすい広い待ちになるように手を進めるのがコツです。

無理に狙わない「引き際」の見極め方

一気通貫は美しい役ですが、こだわりすぎるとアガリを逃す原因になります。中盤を過ぎても必要な牌がほとんど来ない、他家からリーチが入った、といった場合は、潔く諦めて守備に回る「引き際」の判断も大切です。

一気通貫の出現確率と点数計算をマスター

気になる出現確率は?メンゼンと鳴きでどう違う?

一気通貫の出現確率は、以下のようになっています。

鳴くことで出現確率が上がることがデータからもわかります。

点数計算の方法|基本は2飜、鳴くと1飜に

前述の通り、一気通貫の点数(翻数)は鳴くかどうかで変わります。

- メンゼン(鳴きなし): 2飜

- 鳴きあり(食い下がり): 1飜

最終的な点数は、この「飜(ハン)」と、手牌の構成の細かさを示す「符(フ)」という2つの要素を組み合わせて計算します。

符計算はどうなる?鳴いても符はつく?

一気通貫という役自体に符はつきません(0符)。符は、他の面子の作り方(暗刻、明刻など)や待ちの形、雀頭の牌の種類によって決まります。鳴いてシュンツを作った場合は、その部分の符は0符です。

符計算は少し複雑ですが、覚えると点数への理解が格段に深まります。詳細は下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

高打点を叩き出す!一気通貫と相性の良い役5選

一気通貫は他の役と組み合わせることで、破壊力のある手役に変貌します。

No.1 平和(ピンフ):メンゼンでの王道の組み合わせ

メンゼンで、待ちの形が両面待ちなどの条件を満たすとピンフが複合します。リーチをかければ「リーチ・ピンフ・イッツー」で4飜となり、高得点の(切り上げ)満貫(マンガン)が現実的になる強力な組み合わせです。

上記の手牌の場合、![]() であがれば、リーチ・ピンフ・イッツーで4飜ですが、

であがれば、リーチ・ピンフ・イッツーで4飜ですが、![]() であがればイッツーが付かないので、リーチ・ピンフの2飜ということになりますね。

であがればイッツーが付かないので、リーチ・ピンフの2飜ということになりますね。

No.2 混一色(ホンイツ):鳴きとの相性も抜群

一気通貫と同じ種類の数牌と字牌だけで手を作ると、混一色(ホンイツ)が複合します。ホンイツは鳴いても2飜のため、「鳴きホンイツ・イッツー」で3飜が確定。鳴きのデメリットである点数の安さを補って余りある高打点が期待できます。

No.3 ドラ:絡めるだけで破壊力アップ

シンプルな方法ですが、最も強力なのがドラです。一気通貫を構成する牌や、他の面子、雀頭にドラが絡むだけで、1枚につき1飜ずつ点数が跳ね上がります。

イッツー・ドラ3で跳満を狙う!

【手牌例】

上記の手牌で、リーチをかけていれば、最低でも「リーチ・イッツー・ドラ3」6飜の跳満で親なら18,000点を叩き出します。ツモや裏ドラが乗れば親の倍満で24,000点も期待できます。

暗刻がドラになることは稀ですが、一気通貫は1から9までの9種類の数牌を使うため、他の役に比べてドラが絡む可能性が高いという特性があります。ドラが見えたら、積極的にリーチをかけて高得点を狙うのも有効な戦略です。

まとめ:一気通貫を正しく理解して、麻雀の勝率を上げよう

今回は、麻雀の役「一気通貫」について、鳴きの是非から作り方のコツ、高打点を狙う方法まで徹底的に解説しました。

- 一気通貫は鳴いてもOKだが、点数は2飜→1飜に下がる。

- 鳴くかどうかは、スピードと点数のどちらを優先するかで戦略的に判断する。

- ピンフやホンイツ、ドラと組み合わせることで、満貫以上の高打点も狙える。

一気通貫は、ただ揃えるだけでなく、状況に応じて鳴きを使い分ける戦略性が求められる奥深い役です。この記事で得た知識を武器に、ぜひ次の対局で美しい一気通貫をアガってみてください。

コメント