麻雀の面白さに足を踏み入れたばかりの初心者の前に立ちはだかる壁の一つに、複雑に感じられるルール群があります。その中でも特に、アガリのタイミングと役の成立に関わる「後付け(あとづけ)」と「先付け(さきづけ)」は、多くのプレイヤーを困惑させる存在です。

「役牌の刻子(コーツ)があるのに、なぜかアガれないの…?」このような経験はありませんか?その原因は「後付け」や「先付け」ルールが関わっている場合がります。

知っておきたい麻雀の基本ルール:「後付け」と「先付け」徹底解説

麻雀は、知略と運を駆使して競い合う、非常に奥深いゲームです。そのルールは多岐にわたりますが、中でもアガリの条件に関わる「後付け(あとづけ)」と「先付け(さきづけ)」は、ゲームの進行や戦略に大きな影響を与える、非常に重要な概念です。

「後付け」と「先付け」は、アガるために必要な役(やく)を、いつ、どのように成立させるかという点に焦点を当てたルールです。このルールを理解することで、手牌の構成や鳴きの判断がより明確になり、麻雀の面白さをさらに深く味わうことができるようになります。

後付け(あとづけ)とは?

「後付け」とは、麻雀におけるアガリのルールの一つで、あがるために必要な役が、鳴き(チー・ポン・カン)を行った後や、ロン(ロンアガリ:他家の捨て牌でアガること)やツモ(ツモアガリ:自分で引いた牌でアガること)をした牌によって初めて確定することを指します。

極端な言い方をすると「あがる」ための役ができるタイミグはいつでもOK!初心者には最もわかりやすいシンプルなルールとなります。

後付けの定義と基本的な考え方

後付けの最も基本的な考え方は、「アガったその瞬間に、手牌に一つ以上の役が成立していれば良い」という点です。聴牌(テンパイ:あと一枚でアガリの状態)になった時点では、必ずしも役がなくても構いません。とにかく、ロンやツモでアガリを宣言する際に、手牌が役の条件を満たしていれば、和了(ホーラ:アガリのこと)が認められるのです。この自由度の高さが、後付けルールの特徴であり、初心者にとっては比較的理解しやすいルールと言えるでしょう。

後付けの例

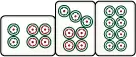

例えば、以下のような手牌・・・

![]() ・

・![]() 待ちの役が

待ちの役が ![]() のみの牌姿となります。注目してもらいたいのが、

のみの牌姿となります。注目してもらいたいのが、![]() をポンするタイミングです。

をポンするタイミングです。 の後に

の後に ![]() をポンしていますよね。このように役と全く関係の無い牌を鳴いた後に役を確定させること後付けになります。

をポンしていますよね。このように役と全く関係の無い牌を鳴いた後に役を確定させること後付けになります。

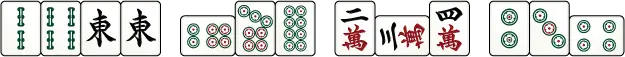

さらに、以下のような手牌・・・

![]() ・

・![]() のシャンポン待ちですが、他のプレイヤーが

のシャンポン待ちですが、他のプレイヤーが ![]() を捨てても役がないのであがることはできませんが、偶然

を捨てても役がないのであがることはできませんが、偶然 ![]() が捨てられれば役が付きます。これらのように、「鳴いた後」もしくは「ロンやツモった牌で役が確定」することを後付けと言います。

が捨てられれば役が付きます。これらのように、「鳴いた後」もしくは「ロンやツモった牌で役が確定」することを後付けと言います。

後付けありを採用している場合は、これらの形でも問題なくあがりを宣言することができますが、後付けを禁止している場合、これらの形であがることができないで注意が必要です。

ちなみに、リアル麻雀・ネットゲーム麻雀ともに最近の主流は「後付けあり」です。最近では「後付けあり」でしか遊んだことが無いという方も多くなってきました。今後「後付けあり」でしか遊ばないという方は、後述で説明する先付けについて覚える必要はないかと思います。

ただ、リアル麻雀(特に西日本)では「先付け」や「完全先付け」を好むグループもそれなりにあります。今後「先付け」ルールで遊ぶ場合がありそうなら、先付けルールもチェックしておきましょう。

後付けのポイント

- リアル麻雀・ネット麻雀共に「後付けあり」ルールが主流

- 柔軟な戦術・・・後付けありのルールでは、役がない状態でもとりあえず聴牌を目指すことができ、アガリのチャンスを広げやすいです。

- 役牌の重要性・・・役牌(ヤクハイ:三元牌と自風牌、場風牌)が後からでも役になるため、役牌の価値が高まります。

- 鳴きの活用・・・役がない手牌でも、とりあえず鳴いて手を進め、後から役を付けるという戦略が取れます。

先付け(さきづけ)とは?

「先付け」とは、後付けとは対照的に、聴牌(テンパイ)の時点までに少なくとも一つ以上の役が確定している必要があるルールのことです。鳴きを入れる場合、その鳴きによって役が確定するか、または鳴く前から役が確定していなければなりません。

先付けの定義と基本的な考え方

先付けルールの最も重要な点は、「聴牌時に役が確定している」必要があるということです。後からツモやロンで役が付く形は、原則として認められません。このルールは、より計画的な手作りと、役を意識した戦略を重視するプレイヤーに好まれます。

先付けの、「あがれる例」「あがれない例」

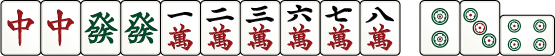

上記の手牌は、![]()

![]() 待ちのテンパイですが、テンパイ時点で役牌の1飜が確定しているので「先付け」の条件をクリアしているので、問題なくあがることが可能です。

待ちのテンパイですが、テンパイ時点で役牌の1飜が確定しているので「先付け」の条件をクリアしているので、問題なくあがることが可能です。

では、次の手牌はどうでしょうか?

![]() と

と ![]() のシャンポン待ち。テンパイではありますが、役が確定していません。もちろん誰かが

のシャンポン待ち。テンパイではありますが、役が確定していません。もちろん誰かが ![]() を捨てれば、役牌の1飜なのですが、先付けはテンパイまでに少なくとも一つ以上の役を確定させておかないといけないので、先付けを採用している場合、このような手牌であがることはできません。

を捨てれば、役牌の1飜なのですが、先付けはテンパイまでに少なくとも一つ以上の役を確定させておかないといけないので、先付けを採用している場合、このような手牌であがることはできません。

次に以下の手牌・・・

後付けありの場合は、![]() ・

・![]() がでれば問題なく上がれる場面ですが、先付けルールを採用している場合はどうでしょうか?実はこの手牌、人によって解釈が分かれます。先付けはテンパイの時点までに役を確定させるということが条件なので、役牌という1飜の役が確定しているので、条件はクリアしています。ですが、

がでれば問題なく上がれる場面ですが、先付けルールを採用している場合はどうでしょうか?実はこの手牌、人によって解釈が分かれます。先付けはテンパイの時点までに役を確定させるということが条件なので、役牌という1飜の役が確定しているので、条件はクリアしています。ですが、![]() の前に役と全く関係の無い

の前に役と全く関係の無い  をチーしています。このような形を「中付け」と言います。「先付け」ルールを採用している場合、条件をクリアしていても「中付け」になっていると、あがりを認めない場合も多々あります。

をチーしています。このような形を「中付け」と言います。「先付け」ルールを採用している場合、条件をクリアしていても「中付け」になっていると、あがりを認めない場合も多々あります。

同様に次の手牌・・・

![]() 待ちの鳴き三色の形です。今回は最初に三色に関わる

待ちの鳴き三色の形です。今回は最初に三色に関わる  をチーしていますが、第二副露に役に関係ない

をチーしていますが、第二副露に役に関係ない  を鳴いているので、先ほど同様「中付け」となってしまっているため、先付けの条件はクリアしていてもあがりを認めないケースが多くなっています。

を鳴いているので、先ほど同様「中付け」となってしまっているため、先付けの条件はクリアしていてもあがりを認めないケースが多くなっています。

鳴き三色を先付けルールで確定させたいなら・・・

このように、第一副露・第二副露・そして最後の ![]() をツモってくれば問題ないでしょう。ちなみにこの時、

をツモってくれば問題ないでしょう。ちなみにこの時、![]() ・

・![]() の両面待ちになっていたりすると、片あがりの形となり役が確定していないとみなされ、先付けルールでは「あがり」が認められません。

の両面待ちになっていたりすると、片あがりの形となり役が確定していないとみなされ、先付けルールでは「あがり」が認められません。

「先付け」ルールでは曖昧になりがちな「中付け」ですが、後述で解説していく「完全先付け」の場合、「中付け」では絶対に和了は認められません。

では、このような手牌はどうでしょうか?

鳴きの大手飛車の形で、![]()

![]() いずれであがっても1飜が確定しています。先付けのルールである、「テンパイ時点での1飜以上が確定している」というルール内であるため問題なく「あがれる」とする場合と、逆に共通役が確定していないので「あがれない」とする場合があります。

いずれであがっても1飜が確定しています。先付けのルールである、「テンパイ時点での1飜以上が確定している」というルール内であるため問題なく「あがれる」とする場合と、逆に共通役が確定していないので「あがれない」とする場合があります。

ただ、このように副露の入っていない門前大手飛車になっている場合は・・・

仮に共通する役が確定していなくても、ほとんどどのグループでロンあがり可能となっています。

先付け最後の例です。

待ちは、![]()

![]()

![]() の変則三面待ち。

の変則三面待ち。

![]() であがれば、タンヤオ・ピンフ。

であがれば、タンヤオ・ピンフ。![]() であがれば、タンヤオ。

であがれば、タンヤオ。![]() であがれば、ピンフ。

であがれば、ピンフ。

と3種すべてに共通する役はありませんが、どの牌であがっても一応1飜以上の役がつきます。このような場合も先付けルールでロンあがりを可能とするのが一般的です。

先付けのポイント

- 手作り重視・・・聴牌の時点で役が必要なため、役を意識した手作りが重要になります。

- 鳴きへの制限・・・役のない状態での安易な鳴きは、アガリを逃す原因になります。

- 門前清自摸和の価値・・・役がない手牌では鳴きにくいため、門前清自摸和の価値が高まります。

完全先付け(さきづけ)とは?

先付けルールの中でも、さらに厳格なのが「完全先付け」です。これは、最初の副露(フーロ:ポン、チー、カン)の時点から役が確定しているか、または必ず役に関わる面子であることが必要とされるルールです。

完全先付けの定義と、先付けとの違い

完全先付けルールは、先付けルールの「聴牌時までに役が必要」という条件に加え、「最初の鳴きから役が確定している、または役に関連する必要がある」という制約が加わります。先付けルールで曖昧になりがちな「中付け」は、完全先付けでは認められません。

完全先付けの、「あがれる例」「あがれない例」

例えば、以下のような手牌、

このように、完全先付けルールの場合、役を確定する副露は一番最初に鳴く必要があります。なので前述でも紹介したように・・・

のように、役が中付けになっていると完全先付けルールの場合、当たり牌が出てもあがることができません。完全先付けで鳴き三色を成立させたいのなら・・・

このように、役に関わる面子の全てを最初に鳴く、もしくは役に関わる面子を門前にしておく必要がでてきます。

また、副露が入っている大手飛車はもちろんですが、下記の手牌のように・・・

副露の入っていない大手飛車の形も完全先付けルールの場合は、ロンあがり不可とする場合があるため、事前にルール確認をしておいた方がよいでしょう。

完全先付けルールで麻雀を楽しむ場合の基本は、門前テンパイ&リーチとなります。完全先付けルール鳴きまくるかたは少ないでしょうが、副露する場合は役牌から、もしくは役に関わる面子を最初に副露すると覚えておきましょう。

完全先付けのポイント

- 完全先付けの基本は・・・門前テンパイ&リーチ。

- 高度な判断力・・・どの牌を鳴くか、鳴かないかの判断が非常に重要になります。

- 戦略の多様性・・・制約が多い分、役を絡めた巧妙な戦略が求められます。

後付けなし(あとづけなし)とは?

「後付けなし」は、先付けや完全先付けとほぼ同じ意味で使われることが多いですが、ニュアンスとして、アガったときに初めて役が付く形を認めないという点が強調されます。

「後付け無し」ルールは先付けルールのことなので、あがるためには門前でのリーチが基本になってきます。もちろん「リーチ無し」や「副露」も可能ですが、「リーチ無し」の場合、あがる前にきっちりと役を確定させておくが必要です。これは、後付けの有無に関わらず1飜以上の役がないとあがれないというのは麻雀の超基本ルールの一つですね。

「鳴く」場合は前述までに説明してきた通り、役を確定させる面子を優先的に鳴く必要があるので、後付け無しルールを採用する場合は注意が必要。

「後付け有り」「先付け・完全先付け」ルール採用状況

「後付け」「先付け」ルールについてですが、最近の主流は、なんでも有りの後付けルールとなっています。理由はいろいろありますが、「麻雀初心者に優しい」「ゲームの回転率があがる」等があげられるかと思います。また、「何処で?誰が?」麻雀をするかによっても少し状況が異なるのでもう少し細かく紹介していきたいと思います。

- 初心者にとって優しいルール。ゲームのスピード感が重視され多くのプラットフォームで後付けありルールが採用されています。

- また、先付けルールにするとゲームプログラム自体が複雑になるため、先付けルールは避けられる傾向に。

- 稀に細かいルール設定(先付け)ができるアプリもあります。

- 地域によって大きく異なりますが、全体的には後付け有りを採用するお店が多くなっています。

- 傾向としては、「昔からあるお店」・「利用者の年齢が平均的に高いお店」は比較的に先付けルールを採用しているケースが多く、特に西日本では、先付けルールを採用するお店に根強い人気があります。

- 多くの競技団体やプロリーグでは後付けルールが採用されています。理由は多くありますが、後付け有りにした方が「戦略の幅が広がる」・「単調なゲーム展開を防ぎ、視聴者を楽しませる」等があげられます。

- 稀に競技麻雀でも「先付け」ルールを採用する大会も。この場合、事前の細かいルール確認が必要になってきます。。

まとめ-知っておきたい麻雀の基本ルール:「後付け」と「先付け」

麻雀の「後付け」と「先付け」は、一見すると複雑に感じるかもしれませんが、それぞれのルールの特徴を理解することで、麻雀というゲームをより深く楽しむことができるようになります。

「後付けあり」ルールは、自由度の高さとスピーディーな展開が魅力で、初心者にも親しみやすいルールです。一方、「先付け」ルールは、より戦略的で、ゲーム序盤からアガリのための役を想定した手作りが必要となるため、中級者や上級者にとっても奥深いルールと言えます。

現代麻雀の主流は「後付けあり」ルールですが、地域や遊ぶ場所によっては「先付け」ルールが採用されていることもあります。特に先付けルールで遊ぶ場合は、ルールの解釈が微妙に異なる場合もあるため、同卓者としっかりとコミュニケーションを取り、お互いに気持ちよく麻雀を楽しめるように心がけましょう。この記事を参考に、あなたも「後付け」と「先付け」のルールをマスターして、さらに麻雀の世界を広げていってください。

コメント